壁の中を空気が流れるから、無駄な湿気も夏の熱気も家にこもりません。

湿気で⽊材が劣化しないから、家はいつまでも丈夫です。

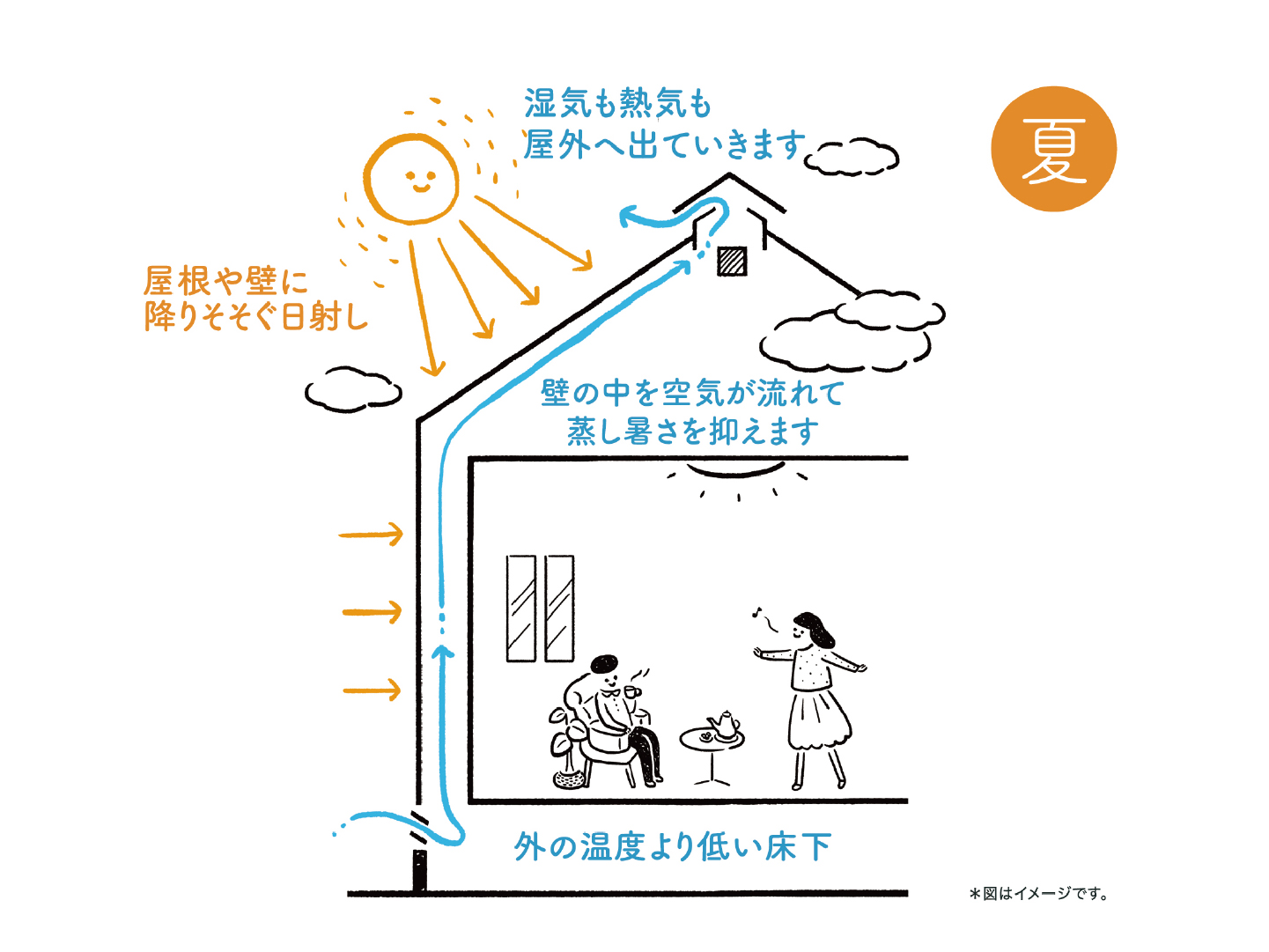

通気⼝から⼊った空気は、床下のひんやりした空気と混ざって壁の中を上昇します。⾃然な空気の流れが、焼け込みの熱を緩和し、無駄な湿気を⼀掃する仕組みです。壁の中を空気が流れることで、室内は熱気の影響を受けにくい快適な空間になります。

暑くなったら服を脱ぎ、寒くなったら服を着こむ。

⼈はそうやって季節に応じた服装をしています。

家も同じように、季節に合わせて⾐替えすることができるのです。

WB⼯法は、各通気⼝に、気温の変化で伸縮する形状記憶合⾦を利⽤しています。

気温に応じて通気⼝が⾃動的に開閉する発想により、家も⼈と同じように⾐替えができるのです。

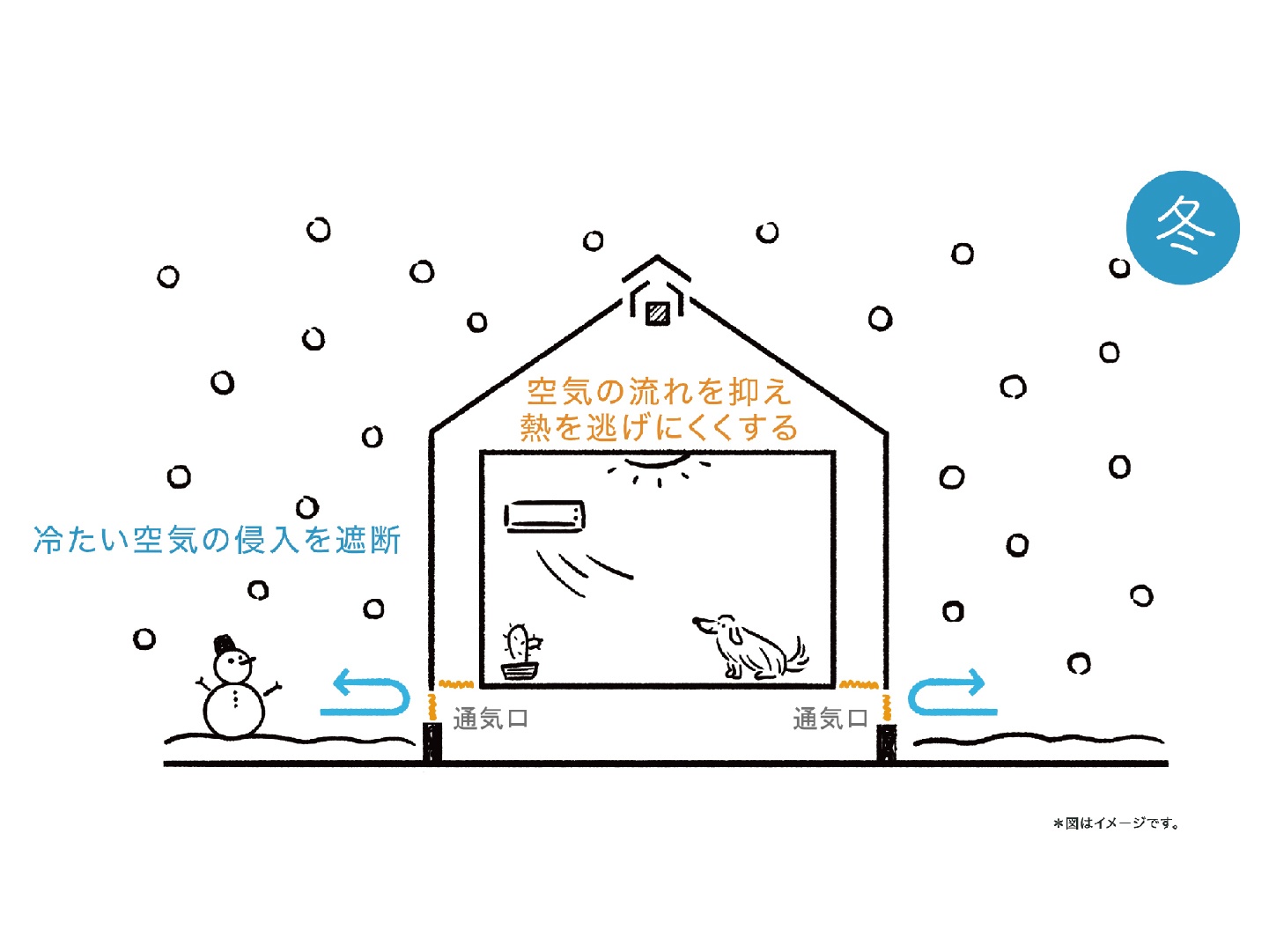

形状記憶合⾦で通気⼝から冷気を遮断し、冬の冷え込みを抑えます。

壁の中に空気の層ができて、家の中の気密性を断熱性がアップします。

気温が低下すると各通気⼝は⾃動的に閉じて、冷たい空気の侵⼊を防ぎます。

壁の中の空気を動きにくくすることで、室内暖房の熱が逃げにくくなり断熱性がアップします。

夏の通気性とは⼀変、家は気密性が⾼い状態になります。

⼟壁の原理を応⽤し、臭いも化学物質も湿気と⼀緒に壁を通過。

換気システムに頼らなくても、深呼吸したくなる結露しない家が実現します。

室内の有害な化学物質や⽣活臭は、湿気とともに透湿性の壁を透過して、屋外へ排出されます。

機械による室内換気をしなくても、室内ホルムアルデヒド濃度を低く抑えることができます(厚⽣労働省指標値0.08ppm)。

余分な湿気も抑えるので結露する⼼配もありません。室内は常にクリーンな空気で保たれます。

大切な住まいをシモアラでつくると決めて頂いたお客様から

家づくりを終えた感想やシモアラに決めた

理由などを伺いました。

家づくりを進める上で不安だったことを

シモアラと一緒にどうやって解決していったのか、

様々なお声を頂いております。